このプロジェクトは、塩類土壌(砂漠)を農地に変え、世界の食糧問題と環境問題を同時に解決するという壮大なミッションを掲げた、日中共同の国際プロジェクトです。

プロジェクトの目的

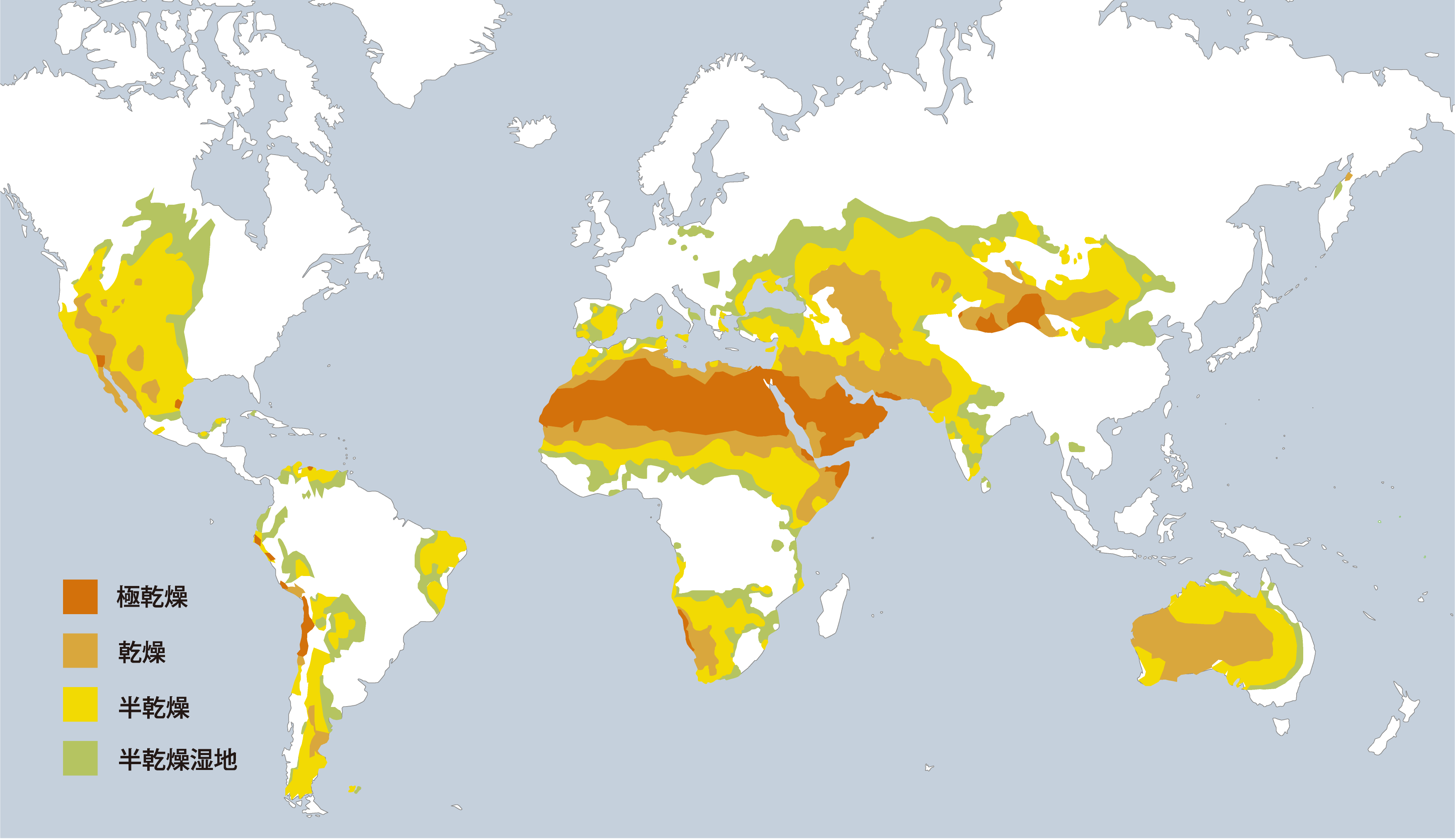

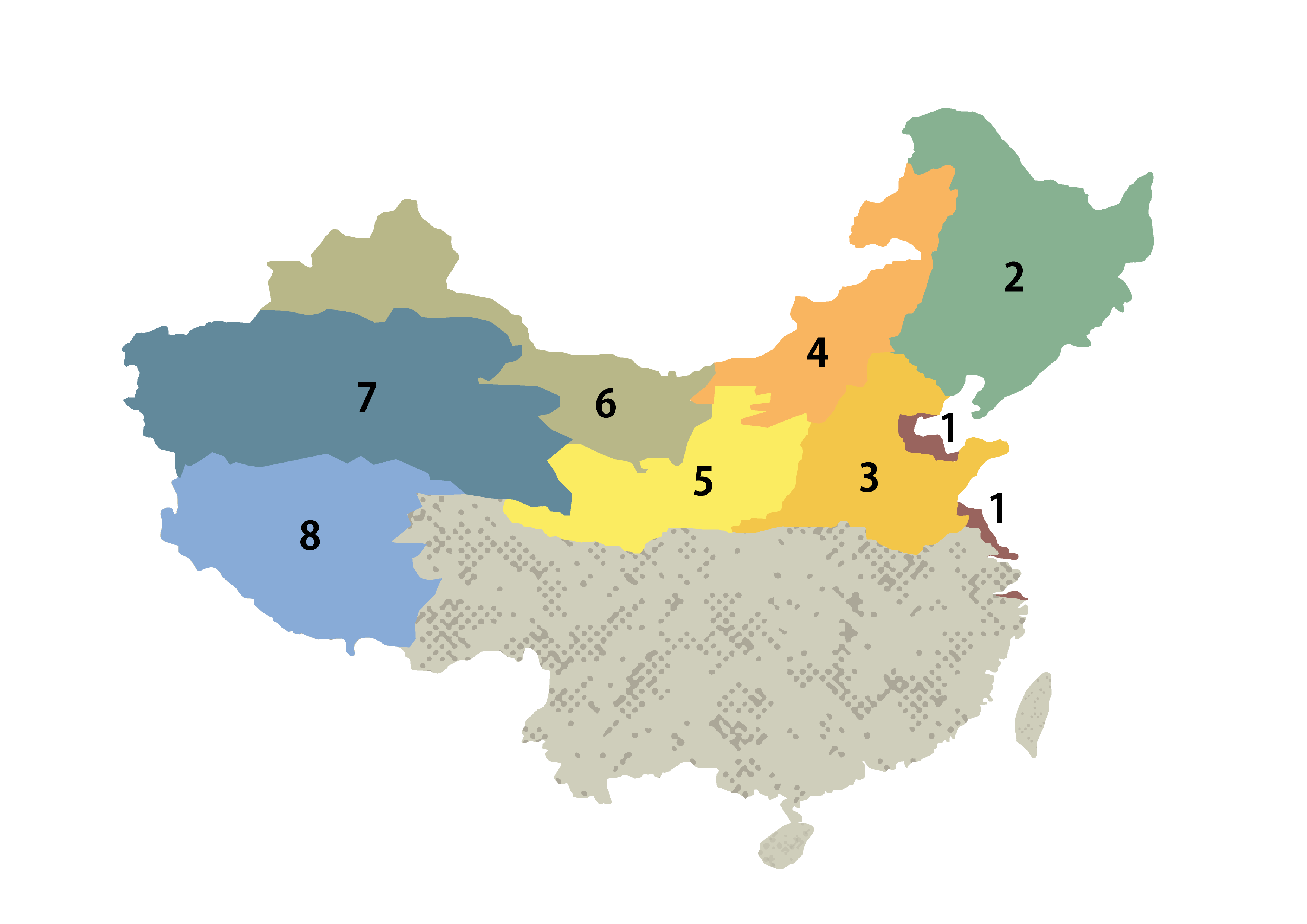

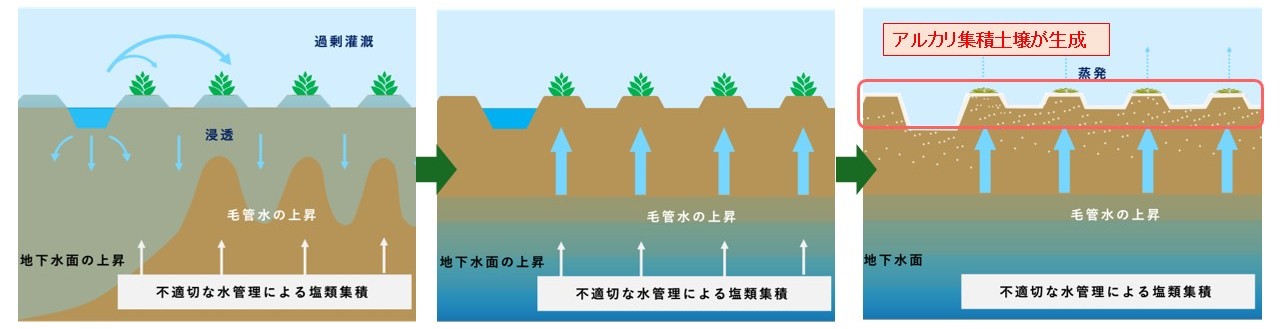

- 急速に拡大する塩類土壌の緑化

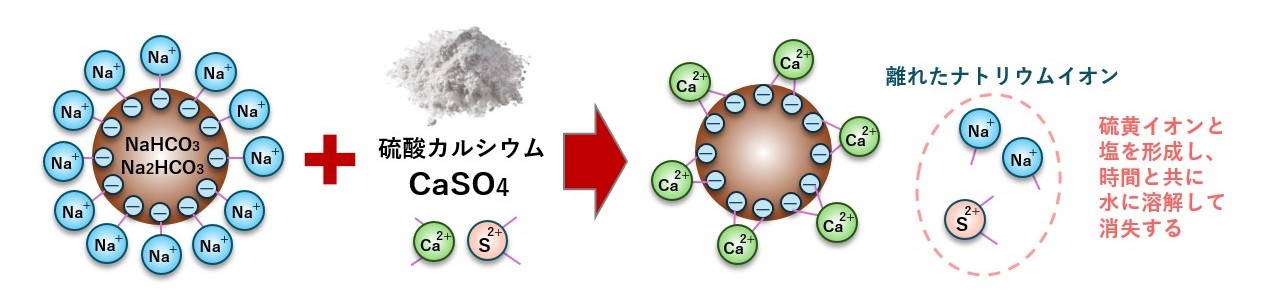

- 日本の先端技術を活用し、土壌を改良する

- 環境問題の解決 × キャリア創出

取り組み内容

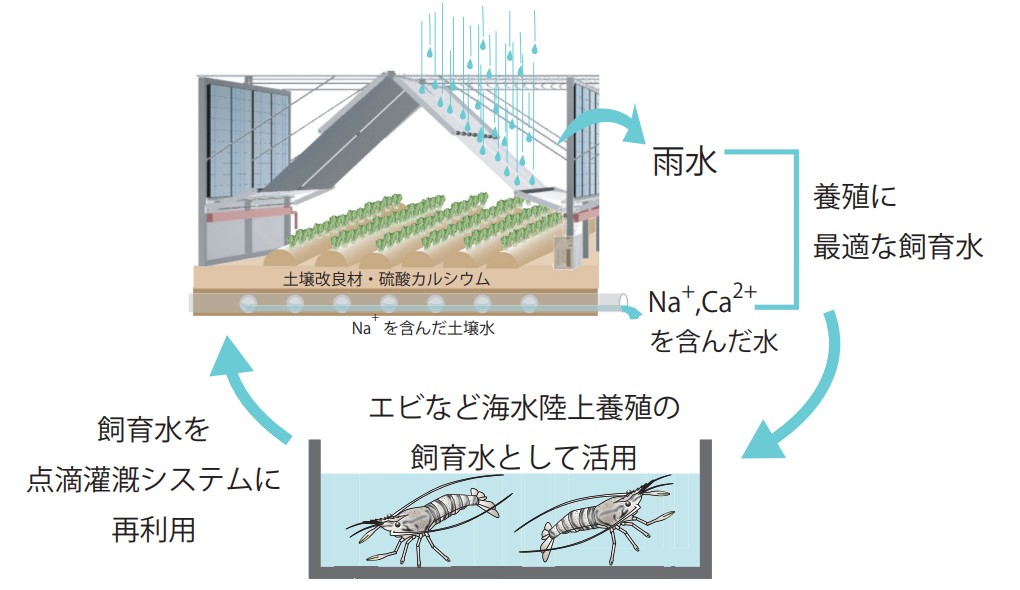

塩類土壌改良技術の産業化

日本の技術で塩類土壌を農地へ再生し、食糧供給を確保

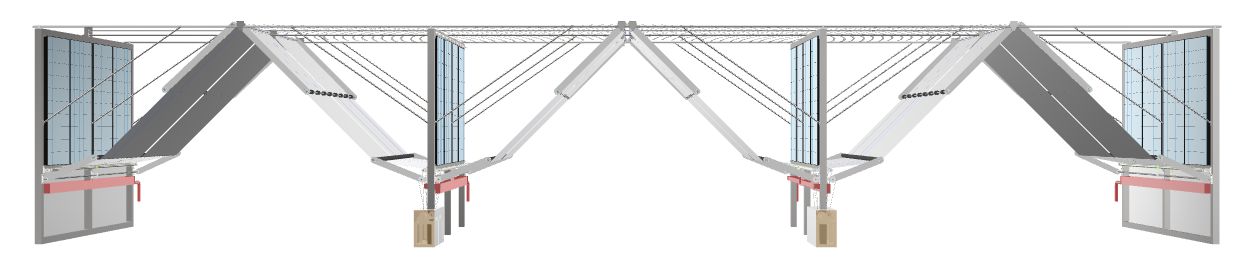

スマート農業 × 再生可能エネルギー

スマート農業技術と垂直型太陽光発電の活用

雇用創出と教育プログラム

「土壌医検定(中国版)」を導入し、農業技術者を育成